編者按:湖南今世文學史,某種意義上講就是中青年作家的突丫鬟的聲音讓她回過神來,她抬頭看著鏡子裡的自己,看到鏡子裡的人雖然臉色蒼白,病懨懨,但依舊掩飾不住那張青春靚麗起史。自上世紀80年月到21世紀初,文學湘軍經過的事況了一系列變更包養網,從嶄露頭角到黃金時期,再到沉靜包圍,繼而樹立新的格式,這其間,都是一批中青年作家在文壇上橫刀立馬,鑄就了文學湘軍的影響力。

為深刻貫徹落練習近平總書記關于文藝任務的主要闡述,繁華成長湖南文學,湖南作家網謀劃了“湖南中青年作家系列訪談”運動,旨在經由過程與以後創作較為活潑,成就較為凸起的中青年作家對談,發掘其寫作背后的真正的感觸感染和性命體驗。在傾聽、扳談經過歷程中,再現每位作家的創作之路,從創作背后構建一部關于湖南今世中青年作家的心靈史。

本期作家檔案:

羅志遠,90包養后,湖南長沙人,本科結業于東北年夜學文學院,現于東南年夜學創意寫作專門研究碩士就讀,作品散見于《作家》、《作品》、《西湖》、《湖南文學》等。有小說被《小說月報》、《長江文藝.好小說》轉錄發載。曾獲由《作家》《包養芳華》《青年作家》結合舉行“全國年夜先生創意寫作短篇小說年夜賽”金獎,新概念作文年夜賽一等獎等。中短篇小說集《書法家》行將由百花文藝出書社出書。

作家羅志遠

采寫 | 李麗娜

諾貝爾文學獎得主帕慕包養網克曾在書中沿用席勒的論點,把小說家分紅兩品種別——無邪的和感傷的。關于這兩個詞的界說,簡而言之,前者多為率真寫作,無所忌憚;后者質疑自我感知的一切事物,甚至走向自我反思。而帕慕克借此提出,一個小說家真正的幻想狀況是:既是無邪的,也是感傷的,兩者聯合互補,構成奧妙的均衡。

2023年7月10日,薄暮。連日低溫的北京終于在這個午后顯出頹勢,天空呈現幾團墨色的云,光不知都躲進了哪里,天暗沉沉的,一列由九、十個青年人構成的步隊正穿行在北京的街道上,頗為熱烈。

羅志遠就在此中。短袖T恤,玄色活動褲,藍色方框眼鏡,他很好找,人群中落單阿誰,手里總還要提著什么,此次是一個白色的“西貝莜面村”購物袋,里面裝著他的房卡、紙筆和傘,他說氣象預告顯示一會兒下雨。

這是來魯迅文學院報道的第一天,羅志遠正要和這群前次在毛澤東文學院結識的伴侶一路出往吃飯。他一如往常,行走在人群之中,又似乎游離在人群之外。

愛好靠邊兒的“社恐”

“太為難了”,食堂里,羅志遠在小聲說。

就在方才停止的小說講堂上,《小說選刊》主編徐坤對羅志遠的稿子年夜加贊賞,全班向他注視,他坐在第一排,有些欣喜也有些拮据。一下課,學員們蜂擁而至圍住了徐坤,羅志遠一溜兒煙跑了,沒想到課后班級教員的一條微信緊追過去——徐坤教員這么夸獎你,你課后為何不與她多多交通?

“那時簡直是i人屬性年夜迸發了!假如有一次重來的機遇,我至多會往說一聲感謝教員吧。”他事后當真地說。

“社恐”(社交膽怯癥),“i人”(性情內傾的人),這是當下賤行話語里,屬于羅志遠的分類。對他來說,有時辰逃離人群,是近乎天性的反映。

可自從經由過程寫作走進大師視野,羅志遠需求面臨人群的時辰越來越多了。

寫作研修進修、創作交通分送朋友,作為重生代寫作中的佼佼包養者,羅志遠一不警惕,就成了世人眼光會聚的中間。

鮮花與掌聲不難致幻,承認與等待的眼光有千鈞重。

“我不太愛好站在眾目睽睽的地位,我就愛好在旁邊呆著。”

靠邊兒站,是他為本身選擇的溫馨區,也是對本身嚴厲的請求和甦醒的認知。他以為一小我的創作路是很長的,不克不及由於一時的知足而忘了本身真正的標的目的。

回到東南年夜學的校園里,羅志遠上課,下課,提著電腦鉆進藏書樓,悶頭唸書或寫作,一上午與一下戰書,時光各自分派,第二天照舊。

除了與伴侶約飯或偶然出行外,如許的日子,他重復了近五年,約一千三百多個時間。

寂寞的游戲

羅志遠的童年是本身和本身的游戲。

由于爸媽分家,母親天天都要下班,他又是家中獨一的孩子,于是只能一小我關在房間里,本身和本身游戲。將一切的玩具傾盆倒下,兩臂從中一開,劃分兩個陣營,排好兵,列好陣,一聲標語如雷霆,一場劇烈的廝殺就此演出。

一盤棋,本身和本身下,一場仗,本身和本身打。其實玩夠了,就到門口看螞蟻搬場,一看,看到太陽失落到了樓房上面,朦朧的天光垂垂斂退,白色路燈越來越亮,這時辰,母親也就回來了。

“以前外婆身材還好些的時辰,會帶我往藏書樓。”

離家很近的省藏書樓,成了羅志遠獨處時間里不成多得的心靈游樂土。不外那時辰的他,看的年夜多是一些武俠小說和漫畫。金庸、古龍、《知音漫客》,沒怎么經過的事況實際中的俗世,曾經走遍了刀光血影的江湖。這也讓他的世界異常的純潔,不知不覺中浸染了腳色們那股子無邪熱血、堅韌固執的精力。

在采訪經過歷程中,他有意間談及到古龍小說《海角明月刀》的傅紅雪。

“在書中人物定位上,他是一個跛子,但同時也是全國第一的刀客。他從4、5歲開端,天天要操練拔刀的舉措一萬兩千次。別的我也很愛好此中的有一段對話——

包養網傅紅雪說:“刀法千變萬化,撥刀卻只不外是此中最簡略的舉措。”

卓夫人問:“這舉措你練了多久?”

傅紅雪說:“17年。”

卓夫人問:“就只這么樣一個簡略的舉措,你就練了17年?”

傅紅雪說:“我只恨未能多練些時辰。”

——古龍《海角明月刀》

在這段對話里,我看見了當今少有的‘立場’。只要不竭往做一件事,保持不懈、誨人不倦,那么也許將來有一天,會無機會達到山頂。我盼望在本身的人生中踐行如許的價值不雅,凡事多給本身一點信念,也給本包養網身一點決計和耐煩。”

伴侶畫的羅志遠

地道里的微光

忽然開端寫作是在一段比擬困窘的時代。

爸爸的缺位、母親的繁忙,羅志遠像包養一顆無人關照的野草,糊里糊塗地長年夜了。他中考的成就不是很幻想,進進了長沙一所通俗高包養網中里的通俗班。

這是一個被一切教員廢棄的班級。

上課很少有人聽課,班級規律極差,一學期班主任就換了三四個。

黌舍忽然組織活動會,他們課也包養不消上了,被設定往搬凳子。

“他們就是感到我們上課也沒什么用,不如為黌舍做點進獻。”

這極年夜地損害了他的自負心。與此同時,身材安康題目和家庭題目一擁而至,各類各樣的煩心傷包養網腦會聚成洶涌的洪水將他沉沒、吞噬,再丟到伸手不見五指的地道里。

一天夜里,他從夢中驚醒,月亮冰冷涼在窗外掛著,他忽然認識到,不克不及再這么下往了。

恰在這時,語文講義上杰克·倫敦的短篇《酷愛性命》闖進了他的性命。

“一小我離開這個世上不不難,無論若何不克不及對不起性命。”

——杰克·倫敦《酷愛性命》

這種對生的盼望,深深震動了他。

在原地煩惱懊悔是無用的,他決議急起直追。他近乎偏執又沉著地鉆進了進修里,由於那時四周的各種表示都在告知他:成就欠好,將來一切城市擯棄他。

為了可以或許抓到一個朦昏黃朧的將來,他開端盡力捉住進修。家離黌舍遠,他天天要搭乘1個多小時車單獨上學和下學,地鐵偶然敞亮,大都時辰擁堵不勝,他不敢虛度這段時間,緊靠一根柱子,就開端心無旁騖地默背單詞或古詩。

班里的人年夜大都對本身能上本科不包養包養網報盼望,他的盡力顯得有些無邪好笑。生涯究竟包養網不是爽文外掛,從下定決計到逆襲勝利需求一個步驟步抵達。包養他課上聽講,課后複習,年夜多時辰獨來獨往,這般三年。

封鎖、壓制,危機四伏。

在往除一切文娛消遣后,他更多時辰把本身關在房間里,不由把眼光挪向嚴厲文學。

“那時我讀到了川端康成的《伊豆的舞女》,感到他的文字很纖細,很美。”

周末在家里看小說,是羅志遠長久逃離課業壓力的心靈SPA,那時的他被說話之美深深吸引著,一個個通俗的文字,在作家們奇妙的擺列組合下營建出別樣的美感,由此他發明了另一個世界。

那時黌舍為每個班級都訂閱了一本《家長先生社會》的刊物,他包養順手拿來翻看,感到下面的文章青澀稚嫩,本身寫的話盡不比他們差。于是動筆寫了篇散文,翻到封底的郵箱地址,就投了曩昔。

“那時刊收回來的時辰年級的教員組都很驚奇,大師就是感到這么低劣兒的班級怎么有人能頒發?”

走往郵局拿稿費那天,太陽很年夜,他一邊走,汗一邊不斷地往下賤。由於黌舍是封鎖式治理,他還得給班主任告假條才得以出校門。周圍空空蕩蕩,陪著他的只要他的影子。

他領到了屬于本身的信封。25元。5元買了個玉米,還剩20元。

“小小的高興吧,除此之外也沒多余的情感。”

多年以后羅志遠回想起這段經過的事況,語調里儘是稀少平凡。可我模糊能感觸感染到,那時在太陽光下嚼著玉米的羅志遠,必定在那黝黑的地道里看到了遠處螢火蟲般的光明,它微弱,但指明了標的目的。

冷假到了。南邊的冬天雖不常下雪,但冷起來涓滴不減色。羅志郊遊不出戶,手仍是被冷得生了凍瘡,家里沒有裝空調,他就倒一杯水兩手捂著,捂一陣兒,看一會兒書,涼了倒失落,再蓄杯熱的回來持續“不是這樣的,包養爸爸。”藍玉華只好打斷父親,解釋道:“這是我女兒經過深思熟慮後,為自己未來的幸福找到最好的方式,捂,這般反復。

卡夫卡、卡爾維諾、莫泊桑……跟著看的書越來越多,越來越廣。他逐步能感觸感染到說話之外所傳遞出的心情、思惟,漸漸從中學會若何一小我獨處,若何忍耐孤單,又若何在孤單中晉陞自我。

從高一到高考到臨,他將目的一點點往前挪,從開初的“三本”院校到后來的本省的二本“中南林業科技年夜學”,最后轉向——東北年夜學文學院。高三住宿,每次睡前,他聽完英語聽力,關失落臺燈,城市用手指在宿舍的墻壁上一筆一劃當真寫下“東北年夜學”四個年夜字,再沉覺醒往。

那些密不通風的日子,他一面單獨一人,玩著寂寞的游戲;一面勤懇地攀緣,希冀找到一個幻想的落腳點。

終極他如愿以償。

“能夠冥冥中就是有一雙眼睛在天上看著,那時我們專門研究普通只在我們省只招10小我,但我是第11名,一開端是不受拘束可投狀況,那時認為本身曾經落榜了,沒想到幾天后歸去看,又被登科了,后來了解那年多給了我們省一個名額,所以感到本身某種水平被眷顧了吧。”事后,他回憶起那時情形,照舊難以忘記。

小說是情感的舍利子

東北年夜學在重慶。

重生報到此日,是他18年來第一次出遠門,也是18年來第一次三小我一路出遠門,羅志遠、他的爸爸和母親。他們仨一路在黌舍旁邊吃了一頓飯,爸爸把他送進了宿舍里。一路上他都死力把持本身,不讓情感過火吐露。

這段經過的事況成為了他后來的小說《回南天》的靈感起源。

“有時也會后知后覺發明,我所寫的小說,簡直都是自我情感的舍利子,我會情不自禁地在里面滲透本身的感情。”

在釋教中,和尚逝世亡后留下的骨骼稱為舍利,而火葬后所發生的結晶體稱為舍利子。舍利子對持有者有主要的留念意義。

羅志遠的童貞作《老賈》在年夜三第一學期寫就。小說里的老賈是個不折不扣的書癡,他寧愿賣屋葬母也不愿賣書葬母,窮困潦倒,只知有書不知有世,最后逝世于偷白菜的途中——寒不擇衣跌進茅坑憋逝世了。老賈因愛書而成異類,成了承平街世人的背面教材。小說開頭,承平街睜開了大張旗鼓的燒書運動,“燒了一個月”,一股荒謬而淒涼的顏色油但是生。

他后來認識到,童貞作往往會寫性命體驗中最親近、最在意的事物。一路走來,書對他性命的主要水平不問可知。假如沒有與一本本可貴的冊本相遇,也就沒有此刻的本身。

可是他也發明,,讓他們” 可以有穩定的收入來維持生活。小姐如果擔心他們不接受小姐的好意,就偷偷做,不要讓他們發現。”實際世界里,書被用來測試,被用來裝潢,被用來誇耀,就是很少被認當真真瀏覽。他對快節拍生涯表現懂得,但也不由的灰心和感傷。

“即便是從事寫作的大師,更關懷似乎也是能不克不及頒發,能頒發在什么品級的刊物上,而不是關懷本身寫得好欠好,如何能更好?”他直白地說出本身的不解。

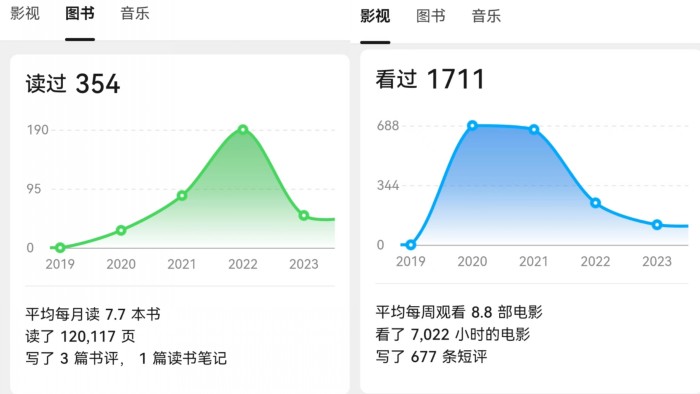

從2020年開端,羅志遠養成了在豆瓣上記載本身讀過的書、看過的片子的習氣。截至到2023年7月,他總共讀了354本書,加上2020年前看過再彌補標誌的,共有1711部片子,這還不包含他在期刊雜志、網站頁面上一些零零碎散的瀏覽。

塞林格、巴別爾、三島由紀夫、川端康成、麥克勞德、袁哲生,李滄東、肯·洛奇、喬·賴特都是他熟習且鐘愛的作家和導演。

一排枚舉包養網“也包養網就是說,大概需要半年時間?”上面,我看到他在豆瓣簡介上寫下無比動情的一句——

“他們的文字包裹著我微茫的魂靈的火焰,熄滅成紛紜有數純白的蝴蝶。”

羅志遠豆瓣書影記載

《老賈》一波三折,最后在《作品》2020年第5期勝利頒發。第一篇小說的勝利頒發,包養加倍果斷了他寫小說的決計。一次他偶爾看到了《棋王》《樹王》《孩子王》的作者阿城在訪談中提到本身原來想寫“十王”,寫完三個后沒有寫下往了。他于是萌發了寫“十家”的動機,以“xx家”為題,塑造十小我物抽像。

“重要是想打基礎功,小說的基礎功就是寫大好人物嘛。”

就如許,有數次捶擊和包養網打磨后,《拳擊家》、《書法家》、《夜內行》、《扮演家》等“家”接踵出生。

初讀到小說題目,筆者心中略為排擠,這無非就是要寫某個範疇傳怪傑物的生平軼事,凸起他們不同凡響的人格和品德。能有幾人寫得出阿城筆下的“棋王”?棋白癡王平生稟賦卓盡,一人同時與九人下盲棋,頗為傳奇。可阿城襯著出極致的小我好漢顏色后,開頭只是寫到王平生在會堂臺上睡曩昔了,回于平常蒼生。“為棋不為生”簡略一句話中包含的“道”至今惹人沉思。曾經有阿城如許的平地在前,羅志遠再傑出,包養網又能寫出什么別緻的工具呢?

往下讀,《拳擊家》卻給人當頭棒喝。

小說中的“拳擊家”指的是“我”的叔叔陳得喜——一個婚姻掉敗、親人疏離中年漢子。“拳”指的是軍體拳,陳得喜撿“小姐,讓下人看看,誰敢在背後議包養網論主人?”再也顧不上智者了,蔡修怒道,轉身衝著花壇怒吼道:“誰躲在那兒?胡說八到一本包養網差點看成廢品丟棄的軍體拳書,從此開端本身練拳。軍體拳成為他平生的陪同與信心。我們會天經地義地以為,酷愛軍體拳的叔叔必定會與它有一段傳奇的舊事,他也簡直因打拳取得軍校登科告訴書,而后小說家以平庸的口氣論述出后面的本相:

“一張登科告訴書寄往家中,被我爺躲到門檻裂縫里,天天家里人踩踏顛末,無人知曉。等我奶覺察時,每日天期已過,那晚,倆人年夜吵了一架,我奶抱著陳得喜痛哭,陳得喜倒沒說什么,出門后,在家門口的老槐樹下緘口不言打了一夜的拳。”

——羅志遠《拳擊家》

羅志遠對人物太殘暴,不說塑造傳奇,那一封通俗的登科告訴書竟就是“拳擊家”陳得喜平生獨一的高光,而后他成婚、生子、離婚、患病,再也打不了軍體拳。小說著墨在陳得包養喜患病住院的性命最后過程,親人都闊別,“我”選擇留上去陪護,并盡力測驗考試重燃他對軍體拳的豪情,找復生命的意義。小說開頭陳得喜在暴雨中打拳那一幕,讓人仿佛看到海明威筆下的桑地亞哥在海上與年夜馬林魚的搏斗——

“閉包養上眼,想象在一片森林之中,水如灌木,隔斷了周遭一切,人如孤島,困于其內,灰熊、山君、毒蛇,兇禽與惡獸接踵圍攻而來,人不竭揮拳搏斗,一切的磨難與惡運,要么把拳頭包裹吞噬,要么在一次一次揮拳眼前破壞崩潰。”

——羅志遠《拳擊家》

我們認為買票出來會看到傳奇強人歸納綺麗人生的華麗戲碼,沒想到帷幕拉開,是一個個灰頭土臉的大人物在蒲伏著生涯,而他們身上,充滿著某種小我的信心感,恰似追求在困苦中一次次包圍的能夠。

羅志遠看展所攝作品

“拳擊家”是叔叔陳得喜、“書法家”是“我”自己羅小小、“夜內行”是爸爸羅連合、“扮演家”是故往同窗的雙胞胎姐姐……這些故事相互平行包養網,卻又都由統一個名為“羅小小”的“我”來講述。羅志遠用第一人稱視角,察看四周五花八門的人們,包養構建起了一個“羅小小”宇宙。

這些被冠以“xx家”的人物無一破例都是平常生涯里的通俗人,他們也并沒有什么凸起的一無所長,只是在庸碌的生涯里,簡略、執拗地保持著某個信心或喜好。他們似乎是人群中的另類,又似乎是和你我一樣的年夜大都。用羅志遠的話來說他們都是——“生涯在困窘中,是繁重實際上面想要祈求一些微光的人物。”

他說要將本身的身子伏得再低再低一些,他要寫的是“生涯中的盡年夜大都”尋求的是“和盡年夜大都的共情”,他想讓人們看到這些城市的“落水者”,在拿起兵器——或拳擊、或紙筆或歌舞,在破陣、在包圍,在盡力自救,正如他昔時夜半驚醒,使盡全力捉住了寫作的一縷微光。

每篇小說開頭,人物似乎也包養網并沒有轉變當下的窘境,羅志遠說,他們照舊生涯在地道里。暗中里那些渺小的光明,讓人認為是出口,走近一看,又發明什么都沒有。

“天氣晦暗,壓低了全部視野,我覺得越來越累,腳下繁重,抬開端,等待著後面能呈現一束光,把周遭世界都打亮,可等了好久,仍是什么也沒有,只能走,樹木林立,唯有無盡的風聲低語,像是誰在嘆息。”

——羅志遠《書法家》

寫至此,這個常日無邪的小說家又包養浮現出某種感傷的狀況,恰似并不信任微光的後方必定是平坦大路,即便他此刻勝利考上東南年夜學創意寫作碩士研討生,也在創作上有了必定的成就——他的童貞作小說集《書法家》將于玄月中旬出書。可是,無論是在寫作仍是在生涯中,深陷地道的茫然無助之感仍經常席卷著他。

“有時很焦炙。感到追求不到衝破。”

寫了五個“xx家”之后,包養他也不得不像阿城必定終止了這一系列。寫到了必定階段,他發明第一視角帶來的慣性和限制太多。“我此刻更追蹤關心人與人之間奧妙的關系”,他測驗考試用第三人稱包養視角,浮現紛歧樣的文本。

羅志遠的稿件,三分之一得見天日,三分之一在暗中里,還有三分之一在或明或黑暗往返輾轉。有時稿子送達要顛末漫長的等候期,有時要退回改了再改,這些都已是屢見不鮮。

“無論幾多次,我仍是會當真做下往。既然選擇這條路,就不想著回頭了,盡一切盡力往做好。簡略來說,就是看待寫作這件事上,多一點沉寂和專注。”

對他來說,呆在地道里的日子生怕還很長,不知回期。

“可是沒關系,假如臨時找不到出口,就先在地道里待著吧,這里固然暗中,但至多不會淋雨。”他想了想,這般答覆。